La nostra storia

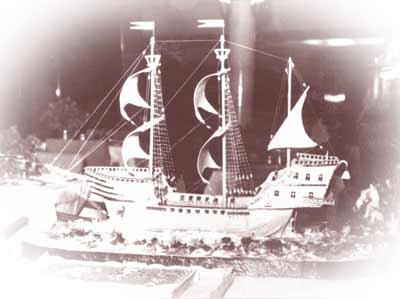

Quella caravella di zucchero era il frutto di mesi di lavoro e finalmente era arrivato il premio, se così si può dire: quella foto a bordo del transatlantico del Lloyd Triestino nella rotta fra Genova e l’Australia. Ma forse per Franco Scarfì quell’immagine era soltanto un corollario, un accessorio per un lavoro o forse anche qualcosa di più ben fatto. Per mesi aveva faticato nel caldo delle cucine della nave, giù in stiva, di fianco alla sala macchine, dove la temperatura media era sempre di quarantacinque gradi, e dove era normale lavorare con la borsa del ghiaccio sulla testa, nel tentativo di prevenire la disidratazione e i colpi di calore.

Una caravella, completa di alberi, pennoni, vele, sartiame, tutta modellata e riprodotta in scala fedele, un lavoro perfetto. Già, perchè la perfezione è ancora oggi per Scarfì l’unico limite davanti a cui ci si può fermare in pasticceria, perchè anche una semplice torta, un bignè, una chantilly, un cannolo, una Sacher, o sono perfetti oppure non vanno nemmeno presentati, e l’unico metro per giudicare è soltanto il gusto e l’esperienza del maestro pasticciere.

Ma forse Franco, all’epoca della foto, pensava se aveva fatto bene a rifiutare quell’offerta che gli era arrivata dal direttore del Raffles Hotel di Singapore, che per convincerlo a lasciare la nave per andare a lavorare per lui, gli aveva messo sotto il naso un assegno in bianco. Mr. David Farnsworth aveva assaggiato uno dei suoi gelati, durante un ricevimento a bordo. Ma fermarsi in Asia soltanto per insegnare perché di quello, alla fine, si sarebbe trattato non faceva per lui. Per cosa poi? I soldi non sono tutto, e poi avrebbe rischiato di non tornare più a Genova e avrebbe continuato a girare nelle cucine dei grandi alberghi del mondo, ben pagato, certo, ma senza radici.

Era arrivato il momento, forse, in cui era meglio fermarsi, tornare, trovar casa, avviare un’attività, metter su famiglia, rivedere mamma Antonina e papà Nunzio, emigrato a Genova molti anni prima per andare a lavorare nella centrale a carbone dell’Enel, sul porto.

Ma forse era un destino, quello di tornare in Liguria, per vedere dal vivo, dal quartiere del Lagaccio, la sagoma della Lanterna, che tante volte aveva riprodotto nelle sue creazioni di zucchero e ghiaccio, anche se quel soggetto era comunque per lui una bazzeccola da fare.

Pur di poter rimettere piede in Italia aveva deciso di tornare da New York, qualche anno prima. Era il 1952 e ormai, a ventidue anni, era già riuscito a diventare capo pasticciere da “Alba” la più grande e importante pasticceria di Manhattan.

In soli sei anni ne aveva fatta di strada e a niente erano valsi i tentativi di Luigi Alba per farlo restare, che gli aveva persino proposto di combinare un matrimonio – come si usava allora – con la più bella fra le commesse e fargli ottenere, finalmente, la cittadinanza.

L’America, alla fine della guerra, era ancora disposta a chiudere un occhio, a far finta di niente ed era così che, al riparo della comunità italiana e soprattutto dello zio Santo, arrivato negli Stati Uniti negli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, era riuscito a condurre una vita normale, tutta casa, laboratorio e matrimoni fastosi, con cinque o seicento invitati nell’America del benessere, che anche nell’arte pasticciera era avanti di quarant’anni rispetto all’Italia.

E dire che, appena fuggito dalla nave Liberty – era il 1946 – dove si era imbarcato come mozzo, con l’intenzione comunque di sbarcare non appena arrivato dall’altra parte dell’Atlantico – non aveva neanche un cent in tasca; un passante gli aveva prestato quei pochi centesimi necessari a pagarsi la metropolitana, per arrivare a casa degli zii.

La metropolitana, un altro mondo. Genova era ancora sotto le macerie dei bombardamenti e in città i carri circolavano ancora assieme alle poche automobili. In America Ford già vent’anni prima aveva costruito il modello T, destinato al mercato di massa e non più ai soli ricchi.

Poi, la solita trafila: lavapiatti, considerato un privilegio, perchè c’era di peggio, ovvero lustrare le pentole e rovinarsi le mani, un mestiere lasciato ai portoricani. Poi mille altri lavori e finalmente l’approdo da “Alba” , assunto come raschiateglie, il primo gradino per chi comincia il mestiere.

“Alba”, il pasticciere più quotato di New York, aveva adottato i metodi di Ford nel suo laboratorio, destinando i venti apprendisti alle sue dipendenze a mansioni diverse, come in una catena di montaggio. Franco era bravo nel disegno fin dai tempi della scuola e fu così che venne subito arruolato fra i decoratori, dove imparò a lavorare con il cioccolato e con lo zucchero. Fra i sedici e i diciassette anni aveva finalmente capito quale sarebbe stato il suo futuro e la sua passione: inventare dolci dalle forme fantasiose, piaceri per il palato dietro a cui stavano ore di lavoro, di prove, di rinunce, di calci negli stinchi da parte dei maestri per qualche bignè mal riuscito, o anche semplicemente perchè non si potevano incrociare le gambe sul posto di lavoro.

Ma rimproveri e tirate d’orecchie arrivavano anche se era stato sorpreso a sbirciare qualche collega o il suo maestro mentre misurava lo zucchero e la farina, aggiungendo i pesi sul bilanciere. Ma non importava, anche quello serviva per imparare, come quando ci si sbuccia le ginocchia da piccoli, e si dice che è tutta arte che entra.

E poi, a casa, si esercitava a fare le decorazioni a cornetto con le creme e il cioccolato che si era portato dal laboratorio. Qualcuno ha detto che il mestiere si impara rubando e questo era ancora più vero un tempo, quando non esistevano le riviste con dosi e ingredienti, ma l’arte pasticciera era un patrimonio di sapere, di segreti, di finezze che si tramandavano di padre in figlio.

Franco era figlio di un operaio dell’Enel e nipote di pescatori che battevano lo stretto di Messina. Nato a Messina, anche se la famiglia si era trasferita a Genova dall’inizio del secolo, la tradizione voleva che i figli nascessero in casa, e la casa era ancora laggiù, di fronte al continente e fu così che Antonina partorì Franco e lo riportò a Genova.

Di nuovo il ritorno a casa; per quanto si girasse il mondo, Genova era comunque casa. Franco Scarfì aveva impiegato trentadue anni a capirlo e già a ventidue, a New York, con tutta una vita davanti, aveva deciso di rientrare e affrontare anche le conseguenze: un processo per renitenza alla leva, risoltosi fortunatamente con qualche mese di naja.

Ma non era ancora il momento di fermarsi; allora come oggi l’arte pasticciera si impara soprattutto sulle navi e fu per questo che si imbarcò con il Lloyd Triestino sulle navi che facevano rotta per l’Australia, con il loro carico di turisti facoltosi e di emigranti.

Nonostante il suo bagaglio di conoscenze fosse probabilmente alla pari con i pasticcieri più esperti già a bordo, Franco si arruolò come semplice aiuto in cucina.

Allora non esisteva niente di simile ai curriculum vitae e funzionava soltanto il passaparola e poi l’ambiente – come tutti gli ambienti, del resto – era anche pieno di invidie e di gelosie. La decisione di ricominciare daccapo fu così in un certo qual senso il frutto delle circostanze, ma soprattutto di un calcolo: quello di non presentarsi facendosi piovere dall’alto, ma di emergere dal basso, a poco a poco, dissimulando.

Così, da un imbarco all’altro, passò di grado fino a raggiungere la qualifica di capo pasticciere a bordo, la stessa che aveva ottenuto già qualche anno prima a Manhattan. Nei mesi di gavetta trascorsi in mare come aiuto, terzo e secondo pasticciere aveva avuto modo di affinare le sue tecniche, di assorbire nuove conoscenze, di imparare nuove ricette, come la Sacher, ad esempio, imparata dai vecchi cuochi, ancora in servizio dai tempi in cui Trieste era il porto dell’Impero Austro-ungarico.

Negli anni a bordo e nei mesi a terra a Genova nacque anche l’amicizia di una vita, quella con Luigi Innocenti, un altro maestro che, ancora oggi, a ottant’anni, continua il mestiere, ma solo per speciali occasioni, come nel caso dell’inaugurazione dell’Acquario, quando decorò un enorme dolce a forma di delfino, fabbricato da lui stesso.

Ma era un’amicizia a distanza, quella che si era sviluppata, dato che i due, ricoprendo la stessa qualifica, non erano mai stati imbarcati sulla stessa nave.

Nei dieci anni a bordo, Franco Scarfì aveva ulteriormente affinato le sue capacità, le sue tecniche, le sue conoscenze, ma nel 1962 era tempo di rientrare.

Fu così che, con un bel gruzzolo e con l’aiuto dei genitori e dei parenti, rilevò a Genova il laboratorio FIDES, in via Prè, allora il centro commerciale della città. L’attività era già ben avviata, dato che il precedente proprietario era riuscito a diventare il principale fornitore di quasi tutti i bar e le latterie cittadine.

C’erano insomma tutti i presupposti per trasformare la produzione su base industriale, ma quella non era la vita che Franco voleva: lavorare nell’arco delle ventiquattr’ore, attaccato alla caffettiera per restare sveglio e soprattutto avviarsi alla produzione seriale era come tornare indietro, dopo sedici anni di alta pasticceria.

Doveva esserci una via di mezzo, che Franco trovò due anni dopo, con la cessione di FIDES e l’apertura della pasticceria Franco, in via Robino, nel quartiere di Marassi, dove nel frattempo aveva preso casa.

Fu così che Franco Scarfì riportò a Genova tutta l’arte che aveva imparato negli anni trascorsi in America e in giro per il mondo, un patrimonio di sapere, tecniche e malizie che, ancora oggi, solo pochi riescono a eguagliare.

Poi il matrimonio con Carmelina e le gioie dei figli, Maria Antonietta e Nunzio, assieme ai dolori, l’infarto del 1970 che lo obbligò a due mesi di riposo, che a Franco dovettero apparire ben strani, dato che le ferie per lui non esistevano.

Oggi, a 70 anni e dopo 54 di attività, in America, a bordo e a terra, è ancora in bottega, anche se Nunzio da qualche anno ha preso in mano l’attività, modificando il nome in pasticceria Scarfì.

Questa bella storia è affettuosamente dedicata a lui dalla moglie e dai figli.

*articolo di Giuseppe Schivo

![]()